-

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#26 戦後80年を思いつつ~「記憶と記録」、「エバンジェリスト」~

この8月15日、戦後80年を迎えました。今回のエッセイ、「戦後80年を思いつつ~「記憶と記録」、「エ […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

「ROIC経営」の落とし穴について考える(オムロン(株)前CFO兼グローバル戦略…

皆さま 暑い夏、いかがお過ごしでしょうか。私は、オムロン(株)前CFO兼グローバル戦略本部長をしてい […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#25 戦後80年から何を考えるか

この8月は戦後80年を迎え、慰霊や鎮魂に思いを馳せつつ、最近の不安定な世界情勢から世界の大きな枠組み […] -

ニュース

ニュース

YouTube動画を投稿しました

「戦後80年 日本経済の歩みの歴史を辿り将来を考える」をテーマに、野口悠紀雄(一橋大学名誉教授)と幸 […] -

ニュース

ニュース

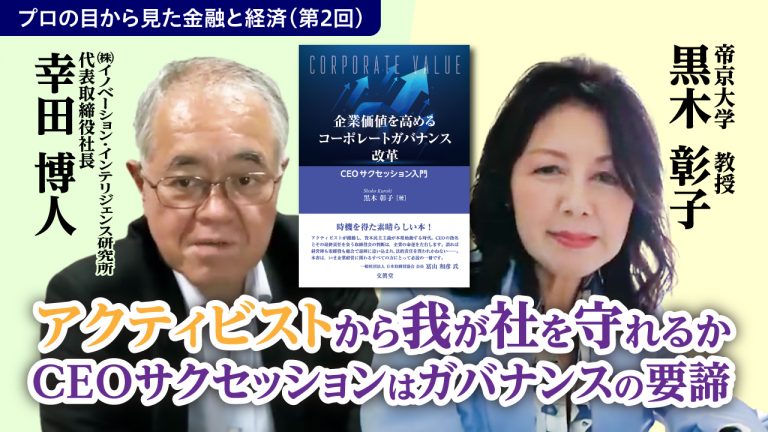

YouTube動画を投稿しました

「企業価値を高めるコーポレートガバナンス改革」を語る」。黒木彰子(帝京大学 教授)と幸田博人(「金融 […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

価値創造から価値獲得へ(京都大学 経営管理大学院 特命教授 加藤 晃 氏)

日本には凄い技術を持つ企業が多いと言われているのに、なぜ欧米と比べて利益率が見劣りするのでしょうか? […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#24 暑い夏の過ごし方~読書は成長の宝庫です~

今年も一段と深刻化している暑さが、連日の話題トップです。私は週1回京都に通っていますので、京都の暑さ […] -

ニュース

ニュース

【登壇】京都大学特別セミナー アクティビストにどう向き合うか~日本企業の長期的企…

日時:2025.07.29 (火) 13:00 – 15:40(オンライン開催) ※申込期限:7月2 […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#23 SNSから世の中の変化を考える~SNS接点が広がる中で~

SNSについては、このメルマガでも、時々、エコチェンバー現象などの話題について、取り上げています。 […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

逆転する正義(元みずほ証券副社長 遠藤 寛 氏)

「正義は逆転する。信じられないことだけど、そんなもの簡単にひっくり返るんだから。正義なんか信じちゃい […] -

ニュース

ニュース

YouTube動画を投稿しました

「トランプ関税の問題:赤字はアメリカの損失でない」をテーマに、野口悠紀雄(一橋大学名誉教授)と幸田博 […] -

ニュース

ニュース

YouTubeチャンネルを開設しました

“プロの目から見た金融と経済”をテーマに、野崎 浩成(東洋大学 教授)×幸田博人の対談シリーズをお届 […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

私のアート生活(みずほ卒業生 絹川幸恵氏)

自由になる時間が増えるって本当に素晴らしいことですね。3月末で常勤のお仕事を卒業した私は、平日に美術 […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#22 令和のコメ騒動から考えたこと~文明論的な視点とコメ政策の抜本的対応に向け…

令和のコメ騒動について、皆さんどう感じていますか。あらためておコメのことを考えさせられたのではないか […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

金融市場の注目点(トランプ政権の高関税政策を受けて) 丸山隆志氏

約30年、資産運用会社の運用部門で仕事をしてまいりましたので、本日は、私が最近の金融市場で注目してい […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#21 iPhoneとiPadを新機種にして考えたこと~「記録」のデジタル化と「…

5月の最終週に、7年振りにiPhoneとiPadを新しい機種に買い替えました。現在持っていたiPho […] -

ニュース

ニュース

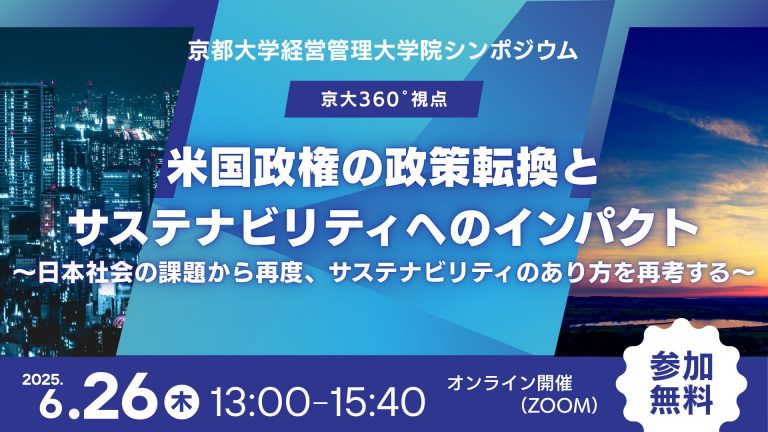

【ご案内】2025 年度 京都大学経営管理大学院シンポジウム 京大360°視点 …

開催日時:2025年6月26日(火)13:00~15:40(オンライン開催) ※申込期限:6月26日 […] -

インタビュー

インタビュー

最新のテクノロジーで、世界中の人々の健やかな人生に貢献することを目指す(アガサ(…

■会社説明治験/品質関連文書を共有し、管理・保存するためのクラウドサービス「Agatha」を医療機関 […] -

外部特別寄稿

外部特別寄稿

「学び」は知ることの楽しさ、そして多様性が「学ぶ」の意義をもたらす(公認会計士 …

子どもは知ることが大好きです。3歳や4歳頃になると、「これはなに?」「どうして?」と、目にするものす […] -

エッセイ(幸田博人)

エッセイ(幸田博人)

#20 「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却宣言で感じたこと

6月下旬の株主総会シーズンを迎えて、世の中、騒がしくなっています。足元話題になっているフジ・メディア […]

ActiBookへのログイン

金融・資本市場リサーチはActiBookでお手元でページをめくるように内容をご覧いただけます。

ActiBookは会員区分によってお読み頂ける内容が異なります。

すでに定期購読をお申込みの方

これまでに発刊されたすべてのリサーチを見ることが可能です。

事前にメールにてお送りしているログインIDおよびパスワードをご入力いただき、ログイン画面よりログインしてリサーチをご覧ください。

定期購読を検討されている方

発刊して1年を経過したリサーチを無料公開しています。

最新号については、冒頭部分のみ閲覧が可能です。

「こちらよりログイン」のボタンをクリック後、「新規ユーザー登録はこちら」から新規ユーザー登録を行ってください。